Desde tiempos antiguos, el hombre ha buscado en la música no solo un entretenimiento, sino un lenguaje secreto que conecta lo terrenal con lo divino. En el murmullo de una lira, en la vibración de un violín o en la gravedad solemne de un órgano, se esconde la promesa de algo más alto que nuestras voces. No es extraño, entonces, que los pintores se obsesionaran con dar forma a lo invisible, con ponerle rostro a la música. Así nacieron las alegorías, esas figuras que encarnan lo inmaterial. La música, al igual que la poesía o la justicia, debía tener cuerpo, gesto, mirada. Y en los lienzos barrocos y renacentistas, la vemos surgir como una mujer etérea, con instrumentos en sus manos, rodeada de partituras y angelillos que sostienen lo efímero.

La alegoría de la música fue mucho más que un recurso decorativo; fue la manera de decir que el sonido podía trascender la caducidad del aire y vivir en el lienzo para siempre. Pintores y escultores la imaginaron como una musa eterna, a veces pensativa, a veces sonriente, otras tantas arrebatada por un fervor que parece casi religioso. Y no era casualidad: en esa imagen femenina se mezclaban dos mundos, el del arte que deleita y el de la fe que eleva. Allí comenzaba a latir una figura que, poco a poco, se haría inseparable de la música misma: Santa Cecilia.

Cecilia, la joven mártir romana, nunca empuñó un violín ni tocó un clavecín. Su historia habla más de su fe inquebrantable que de un talento musical. Sin embargo, la tradición la envolvió de melodías. Según la leyenda, en el día de su boda, mientras los músicos sonaban para la celebración, ella cantaba en silencio a Dios en su corazón. Ese gesto íntimo y casi invisible fue suficiente para que, siglos después, se le reconociera como patrona de la música. El arte necesitaba una santa para darle rostro sagrado al poder de los sonidos, y Cecilia se convirtió en ese símbolo, con los ojos elevados al cielo y un instrumento en sus manos, como si en cada cuerda vibrara la eternidad.

Así, la alegoría y la santa se encontraron en un mismo camino. Lo que antes era solo la representación abstracta de la música se encarnó en una figura real, venerada, cercana al pueblo. Los artistas empezaron a confundir a la Musa y a Cecilia, pintándolas casi con los mismos atributos: un órgano portátil, un laúd, un libro de partituras. Ambas eran la misma imagen de lo inefable: la música como puente entre lo humano y lo divino. Y, sin embargo, cada obra añadía un matiz distinto. Algunos pintores buscaban la solemnidad de lo religioso, otros la gracia ligera de lo profano, y en medio de esas tensiones la alegoría seguía viva, mutando como una melodía que nunca se agota.

Cuando el siglo XVII avanzaba y el barroco conquistaba los sentidos, los artistas franceses encontraron en la alegoría un campo fértil. Entre ellos se alzó la figura de Laurent de La Hyre, pintor delicado y culto, que supo dar a la música un rostro sereno y casi filosófico. Sus obras no buscaban solo impresionar, sino invitar a la contemplación. En su “Alegoría de la Música”, La Hyre no muestra el arrebato teatral ni la exaltación mística. Lo que nos ofrece es una calma contenida, una figura femenina que parece detenida en un instante de meditación, como si escuchara un sonido que solo ella puede oír.

El aire de su pintura respira clasicismo, claridad, una armonía que refleja la misma esencia de la música que retrata. Frente a ella, el espectador no siente la sacudida del éxtasis, sino el recogimiento de un silencio fecundo, ese silencio previo a la primera nota, donde todo es expectativa. En la mirada de la alegoría de La Hyre hay algo de Santa Cecilia, pero también hay algo más: la encarnación de la música como arte autónomo, desligado ya de lo meramente religioso, elevado a la categoría de pensamiento universal.

La Hyre, con sus pinceles, supo tender un puente entre la espiritualidad y la razón. En su obra, la música no es solo devoción, tampoco simple placer; es un modo de conocimiento. Es la certeza de que, en cada acorde, se revela un orden oculto del mundo. Su alegoría no canta ni toca, sino que invita a escuchar dentro de nosotros mismos. Y en ese gesto silencioso nos recuerda que la música no se agota en los instrumentos, sino que es, en última instancia, el latido de la vida misma.

A lo largo de la historia, cada artista que se acercó a la alegoría de la música dejó en ella un eco de su tiempo. En los frescos de los templos, fue himno a lo sagrado. En los palacios renacentistas, resonó como entretenimiento cortesano. En las pinturas barrocas, estalló con la fuerza de la pasión divina. Y en manos de Laurent de La Hyre, alcanzó esa serenidad que parece elevarse por encima de los siglos. No es extraño, entonces, que al contemplar sus cuadros pensemos en Santa Cecilia, aunque él no la nombre, aunque no haya aureola sobre la figura ni relato martirial en el fondo. La música y la santa se confunden, porque ambas son la misma promesa: la de escuchar, en medio del ruido del mundo, una voz más alta, más pura.

Quizás esa sea la verdadera fuerza de la alegoría: su capacidad de transformar lo intangible en imagen, lo efímero en permanencia. La música es la más frágil de las artes, pues muere apenas se extingue la última vibración del aire. Y sin embargo, en los lienzos de Batoni, de Rafael, de La Hyre, ella vive para siempre, fijada en colores que no se apagan. Santa Cecilia también vive en ese cruce de realidades, donde la fe, el arte y el mito se confunden. Cada vez que una pintura nos la muestra con un instrumento, el espectador escucha con los ojos, oye sin oír, recuerda que en el silencio de su propio corazón puede encenderse un himno.

La Hyre, en su elegancia contenida, comprendió ese misterio. Su “Alegoría de la Música” no necesita grandes gestos ni multitudes celestiales; basta la presencia de una figura que parece guardar dentro de sí la armonía del universo. Quien la contempla se detiene, siente que la pintura respira un compás secreto. Y es en ese instante de suspensión, entre la nota que aún no suena y el eco que se apaga, donde descubrimos que la música no pertenece a ningún tiempo, que atraviesa santos, dioses, mitos y siglos, para recordarnos siempre lo mismo: que somos criaturas de silencio y de canto, de tierra y de cielo, de fugacidad y de eternidad.

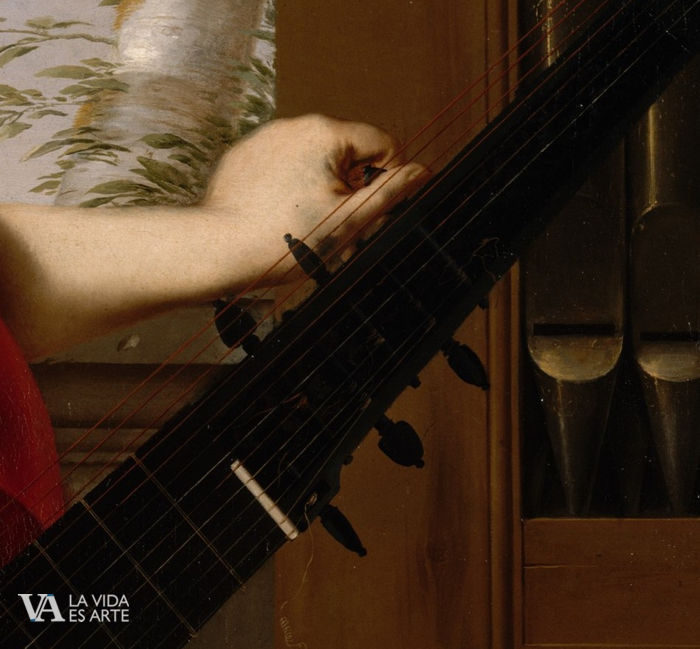

La Hyre animó la serena superficie de su pintura con una composición organizada en torno al dramático recorrido de la tiorba —una especie de laúd— y el sofisticado ritmo de las columnas antiguas, el tronco de un árbol y los tubos del órgano en el fondo. La figura alegórica de la Música afina su instrumento como metáfora de la armonía. El pájaro cantor representa un contraste entre la voz de la naturaleza y la voz humana, regida por la teoría y la práctica musical, como lo indican las partituras y los instrumentos sobre la mesa. El primer historiador de la Real Academia Francesa describió esta obra entre las representaciones de las siete Artes Liberales encargadas para la mansión parisina de Gédéon Tallemant (1613-1668), un alto funcionario al servicio de Luis XIV.