El Inframundo griego, ese reino silencioso donde reinaba Hades con su severa majestad, era un lugar de misterio y temor, pero también de símbolos que la mitología cargó de significados eternos. No era simplemente un espacio sombrío: era un universo completo, con leyes propias, guardianes implacables y paisajes que ningún mortal podía ver sin estremecerse. Allí se extendían llanuras grises y cavernas interminables, y lo atravesaban cinco ríos que lo definían, cada uno con un carácter único, como venas de un mundo invisible.

Estos ríos no eran simples corrientes de agua: eran fuerzas vivas, metáforas del alma humana y de los destinos inmutables. En sus aguas fluía la memoria, el dolor, la ira, el olvido y hasta el fuego. Cada viajero que descendía a ese reino debía cruzar o contemplar alguno de ellos. Y así, a través de los siglos, poetas y filósofos los han invocado como símbolos de lo inevitable.

Aqueronte: el río de la aflicción

El primero de estos ríos era el Aqueronte, cuyo nombre significa “falto de alegría”. Desde su nombre mismo ya se percibe la tristeza que lo envuelve. Sus aguas no brillaban con reflejos de sol, pues ningún rayo alcanzaba aquel mundo. En su corriente sombría navegaba el barquero Caronte, llevando en su desvencijada barca a las almas recién llegadas, aquellas que habían dejado atrás la luz de la vida.

El Aqueronte representaba la frontera: el paso del mundo visible al invisible. Allí, los muertos entregaban la óbolo, la moneda que los vivos ponían en su boca para pagar al barquero. Los que no la tenían quedaban vagando, incapaces de cruzar. Así, la aflicción que daba nombre al río no era solo por la pena de haber muerto, sino por la incertidumbre de aquellos que quedaban atrapados en la orilla, en una espera sin fin.

El río no castigaba ni premiaba; era simplemente tránsito. Pero en esa neutralidad se escondía su fuerza: quienes habían vivido sin gran virtud ni maldad residían cerca de él, como si el propio Aqueronte simbolizara esa zona intermedia del destino, ni gloriosa ni condenada, sino simplemente apagada, sin brillo, sin júbilo.

Cocito: el río del lamento

De las aguas del Aqueronte nacía otro río: el Cocito, cuyo nombre se traduce como “el río del lamento”. Sus orillas estaban impregnadas de sollozos, y su corriente arrastraba gritos y quejas de los condenados. Allí resonaban los llantos interminables de quienes no podían resignarse a su destino.

Era un río de ecos, de voces quebradas, de sonidos que herían más que cualquier látigo. El Cocito no era solo agua: era la encarnación del dolor expresado, la voz de las almas incapaces de encontrar consuelo. Quien lo escuchaba no podía permanecer indiferente.

En torno a él se formaba un paisaje desolador. No había flores ni verdor; solo rocas húmedas y brumas que parecían llorar también. Los lamentos se confundían con el murmullo del agua, como si el propio río fuera un coro eterno de penas. Era, en cierto modo, el recordatorio de lo que el ser humano más teme: que su sufrimiento no tenga fin ni olvido.

Lete: el río del olvido

Más adelante, entre las tierras grises del Inframundo, fluía el Lete, el río del olvido. Sus aguas eran claras y tranquilas, pero su poder era inmenso. Quien bebía de ellas perdía la memoria, olvidaba su vida pasada, sus dolores y sus alegrías.

Para las almas que se preparaban para renacer, el Lete era un don, pues solo el olvido permitía empezar de nuevo. Pero también era un peligro, porque en sus aguas se disolvían identidades enteras. Beber del Lete era entregarse a la nada, dejar de ser quien se había sido, soltar cada vínculo con lo vivido.

Su corriente no lloraba como el Cocito, ni ardía como el Flegetonte, ni imponía juramentos como la Estigia. Era, en apariencia, el más sereno de los ríos. Y sin embargo, era el más inquietante. ¿No es acaso más terrible olvidar lo amado que sufrir por recordarlo? Así, el Lete se convertía en un espejo del anhelo humano: olvidar lo que duele, pero temer perder lo que da sentido.

Flegetonte: el río de fuego

Si el Lete era calma engañosa, el Flegetonte era puro estremecimiento. Sus aguas no eran de agua, sino de fuego líquido. Era un río ardiente que corría como lava, iluminando las sombras del Inframundo con un resplandor rojo y cruel.

Este río devoraba cuanto tocaba. Era símbolo de la cólera, de la destrucción, de la pasión incontrolada que arrasa con todo. Los condenados que debían acercarse a él sentían en la piel un calor que no quemaba la carne, sino el espíritu.

Los poetas lo imaginaron rodeando fortalezas y murallas infernales, como una frontera infranqueable que custodiaba los lugares más profundos del Tártaro, donde los criminales eternos sufrían sus castigos. Cada chispa del Flegetonte era un recordatorio de que el fuego no pertenece solo a la tierra: también puede arder en el alma.

Así, en el río ardiente habitaba la metáfora de los arrebatos humanos: el amor que quema, la ira que destruye, la ambición que devora. Ninguno de esos fuegos muere del todo: en algún lugar, siguen corriendo como corría el Flegetonte en el Inframundo.

Estigia: el río del juramento eterno

Finalmente, se alzaba la Estigia, el río más temido y venerado de todos. No era solo un río: era una diosa, una fuerza sagrada a la que incluso los dioses del Olimpo respetaban. Quien juraba por la Estigia quedaba atado a su palabra de manera inquebrantable. No había engaño posible ni excusa aceptada: el juramento pronunciado en su nombre se cumplía o traía la ruina eterna.

La Estigia representaba lo más profundo de la lealtad y lo más terrible de la traición. Era el pacto que nadie podía romper, el vínculo absoluto. Por eso, cuando Zeus combatió contra los Titanes, fue ella quien se puso de su lado, y él la elevó como el gran juramento de los dioses.

Pero no solo era símbolo de palabra inviolable: también era un río que podía conferir poder. Fue en sus aguas donde Tetis sumergió al pequeño Aquiles, buscando hacerlo invulnerable. Y lo logró, salvo por aquel punto donde sus dedos lo sujetaban: el talón. El mito nos recuerda que ni siquiera el poder de la Estigia puede borrar del todo la fragilidad humana.

El paisaje del Inframundo

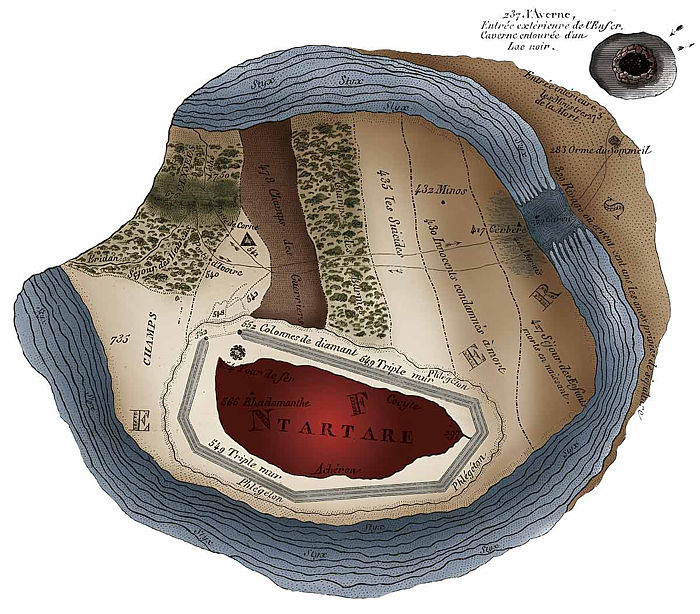

Unidos, estos cinco ríos daban forma al reino de Hades. No eran simples corrientes paralelas, sino símbolos que se cruzaban y completaban. Juntos componían una cartografía espiritual: la aflicción del Aqueronte, el lamento del Cocito, el olvido del Lete, el fuego del Flegetonte y el juramento de la Estigia.

Eran, al mismo tiempo, geografías y metáforas. Cada viajero que descendía debía enfrentarse a alguno de ellos, y en ese encuentro comprendía algo de sí mismo. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la vida humana sino un tránsito entre recuerdos y olvidos, entre dolores y pasiones, entre promesas y pérdidas?

El Inframundo no estaba pensado solo como un lugar de castigo o recompensa. Era, sobre todo, un espejo. Y los cinco ríos eran sus corrientes de verdad, sus voces eternas, su lenguaje oculto.

El reino de Hades, poblado de almas en pena y recorrido por estos cinco ríos, nos habla todavía hoy con una claridad sorprendente. En sus símbolos reconocemos nuestros propios miedos y deseos: tememos la aflicción, sufrimos el lamento, buscamos el olvido, ardemos en pasiones y atamos nuestra vida a juramentos que no siempre podemos cumplir.

Los griegos imaginaron un paisaje de sombras para explicar lo que no podían ver, y sin embargo, lo llenaron de verdades que siguen latiendo. El Aqueronte, el Cocito, el Lete, el Flegetonte y la Estigia no son solo nombres mitológicos: son ríos que siguen fluyendo en nuestra memoria colectiva, recordándonos que la condición humana es frágil y sagrada al mismo tiempo.

La Obra

Thetis sumerge a Aquiles en Estigia

por Antoine Borel Rogat