En las profundidades de un lienzo circular, como un ojo que atraviesa el velo del tiempo, El Baño Turco de Jean-Auguste-Dominique Ingres, pintado en 1862, se alza como un grito silencioso de sensualidad y desafío. Este no es solo un cuadro; es una puerta entreabierta, una cerradura imaginaria que el propio Ingres nos ofrece para espiar un mundo secreto, un harén oriental donde la carne se convierte en poesía y el deseo en un lamento eterno. A sus ochenta y dos años, el maestro francés destiló en esta obra su obsesión por la belleza, derribando mitos y desvelando verdades ocultas tras la palabra “harén”, un término maltratado por siglos de fantasías occidentales.

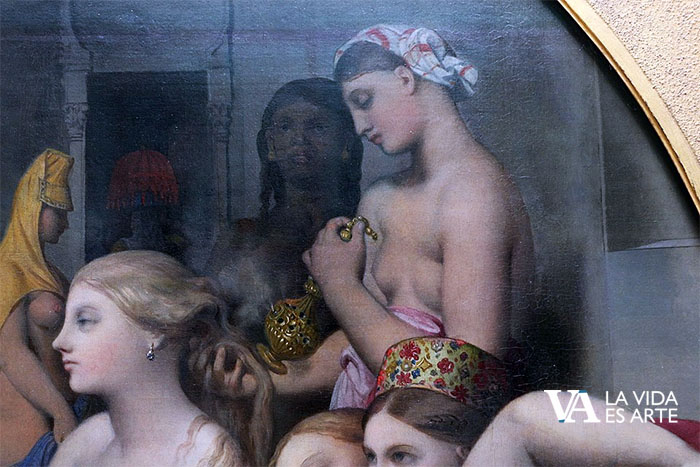

El vapor danza en el aire, un velo de calor que abraza a las mujeres desnudas que habitan este santuario. Sus cuerpos, suaves y voluptuosos, se entrelazan en una sinfonía de curvas, iluminados por una luz dorada que parece nacer de sus propias pieles. En el centro, una figura reclinada, con la espalda arqueada como un horizonte de dunas, reposa en un abandono que roza lo divino. Alrededor, otras bañistas tejen un tapiz vivo: una sostiene un laúd, sus dedos rozando cuerdas mudas; otra acaricia su cabello con un paño, su mirada perdida en un sueño que no compartimos. El suelo de mosaicos brilla bajo sus pies, y el aroma de aceites exóticos flota como un susurro. Ingres no pinta una escena; pinta un latido, un instante de éxtasis detenido en el tiempo.

Este harén no es lo que el Occidente imaginó. La palabra “harén”, tan cargada de erotismo en nuestras lenguas, no era en Oriente más que un espacio doméstico, el refugio de la vida familiar. Pero Europa, con su mirada voyeurista, lo transformó en un edén prohibido, un sueño de esclavas susurrando deseos en lenguas desconocidas. Ingres, alimentado por las cartas de Lady Montagu —quien en 1716 describió los baños de Adrianópolis con una mezcla de asombro y ternura—, da vida a esta fantasía occidental. Sin embargo, lo hace con una verdad más profunda: estas mujeres no son esclavas al servicio de un amo invisible. Son reinas de su propio mundo, libres en su desnudez, atrapadas solo por las paredes que el pincel de Ingres les impone.

La historia de la obra es tan apasionante como su contenido. Comenzó en 1852 como un rectángulo para el conde Demidoff, pero en 1859 llegó a manos del príncipe Napoleón. Su esposa, la princesa Clotilde, una alma mojigata, se estremeció ante la sensualidad descarnada del cuadro, con sus tintes sáficos y su glorificación de la carne. Lo devolvió al artista, y en ese rechazo, Ingres encontró su liberación. Recortó el lienzo en un círculo, un ojo de cerradura que intensifica la sensación de estar espiando un secreto. Cuando lo presentó en 1864 a un selecto grupo en su taller, el escándalo ya lo envolvía como una sombra. Era “pornografía increíble”, decían algunos, pero Ingres sabía que era más: era su alma desnuda, su testamento al ideal clásico que había perseguido toda su vida.

El corazón de la pintura late en la figura del laúd, una mujer de espaldas que evoca a la Bañista de Valpinçon, pintada por Ingres en 1808. Aquí, más de medio siglo después, reaparece como un eco de su juventud, sus líneas suaves y su postura serena transformadas en el alma de este harén. No hay “concreción genital”, como señalaron los críticos, pero el erotismo no necesita explicitud: está en la curva de un hombro, en el roce de una mano, en la luz que acaricia la piel como un amante invisible. Ingres combina sus estudios de formas —arabescos, contornos, curvas— en una sinfonía plástica que glorifica el cuerpo femenino, no como objeto, sino como templo.

El baño turco es un gineceo idealizado, un recuerdo de las casas griegas donde las mujeres vivían apartadas, pero elevado a un plano mítico. Aquí no hay amos ni cadenas; solo hay placer, reposo y una melancolía que se cuela entre el vapor. Una bañista, con la barbilla apoyada en la mano, parece soñar con un mundo más allá de estas paredes. Otra, recostada contra una compañera, encuentra consuelo en un roce fugaz. Son diosas terrenales, pero también prisioneras de su belleza, atrapadas en un ensueño que Ingres teje con hilos de luz y sombra.

Los colores cantan en el lienzo. Los ocres y rosas envuelven a las figuras, mientras el blanco de sus cuerpos brilla como mármol vivo. El fondo, apenas esbozado, se pierde en tonos terrosos, dejando que las mujeres sean el sol de este universo cerrado. El formato circular, como un ojo que nos espía, intensifica la intimidad, nos hace cómplices de este voyeurismo. Pero no es solo lujuria lo que sentimos: hay tristeza en sus rostros, un peso que las ancla a este espacio. ¿Son felices en su abandono, o añoran algo más allá del vapor? Ingres no responde; nos deja con el eco de sus silencios, con el latido de sus miradas.

La fascinación de Ingres por el desnudo femenino, vista en sus odaliscas y bañistas, alcanza aquí su clímax. Inspirado por el clasicismo y el Oriente soñado, pinta cuerpos perfectos, suaves, idealizados, pero llenos de vida: un muslo que descansa, un brazo que se alza, una mejilla que enrojece bajo el calor. Es un ensueño erótico, sí, pero también un estudio de la forma, una búsqueda de la belleza eterna que trasciende el deseo carnal. Cada pincelada es un suspiro, cada sombra un lamento por la fugacidad de lo que retrata.

El escándalo que rodeó la obra no la disminuye; la eleva. Para los puritanos, era una provocación, un desafío a la decencia. Pero para Ingres, era su verdad. *El Baño Turco* no es solo un harén imaginado; es un espejo de nuestras fantasías, un reflejo de cómo Occidente erotizó un espacio cotidiano y lo convirtió en mito. Nos invita a mirar, a sentir el calor en la piel, a escuchar el laúd que nunca suena, y a preguntarnos qué hay detrás de esos ojos cerrados. Es un sueño prohibido, un susurro de carne y alma que nos deja temblando, atrapados en su círculo eterno.

LA OBRA

El baño turco

Jean-Auguste-Dominique Ingres

(1862)

Altura: 108 cm; Ancho: 108 cm; Diámetro: 110 cm

Museo del Louvre