En la Florencia de 1837, bajo la luz dorada del atardecer, Lorenzo Bartolini, escultor de alma inquieta, trabajaba febrilmente en su taller de Borgo Pinti. El mármol blanco, traído de las canteras de Carrara, yacía ante él, un lienzo puro que aguardaba ser transformado. Bartolini, con sus manos curtidas y su mirada penetrante, había soñado con una obra que trascendiera el neoclasicismo rígido de Canova, que capturara la vida misma en su vulnerabilidad y belleza. Así nació la idea de La Ninfa del Escorpión, una escultura que no solo sería arte, sino un eco de una historia antigua, susurrada por los vientos de la mitología y los recuerdos de la humanidad.

Cuenta la leyenda que, en los bosques sagrados de Arcadia, vivía Calírroe, una ninfa de los ríos, cuya belleza rivalizaba con el fulgor de las estrellas. Su piel era como el alabastro, sus ojos dos lagos profundos que reflejaban la eternidad. Calírroe danzaba entre los sauces, su risa un canto que atraía a los dioses y mortales por igual. Pero su corazón, puro y libre, estaba consagrado a la naturaleza, a las aguas que protegía. Los dioses, celosos de su independencia, decidieron probar su espíritu. Artemisa, diosa de la caza, le advirtió en un sueño: “Tu belleza es tu don, pero también tu prueba. Un veneno te buscará, y solo tu fuerza decidirá tu destino.”

Una tarde, mientras Calírroe descansaba junto a un arroyo, un escorpión, enviado por la envidia de un dios menor, se deslizó entre las rocas. Su aguijón, cargado de un veneno que ardía como el fuego, encontró el pie delicado de la ninfa. El dolor fue inmediato, un relámpago que recorrió su cuerpo, pero Calírroe no gritó. Con una gracia que desafiaba el sufrimiento, alzó su pie herido, examinando la herida con una mezcla de curiosidad y resignación. Sus dedos rozaron la piel inflamada, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. El escorpión, culpable de su tormento, la observaba desde la hierba, sus pinzas aún tensas, como si supiera que había alterado el curso de una vida divina.

Los dioses, desde el Olimpo, contemplaban la escena. Algunos esperaban que Calírroe sucumbiera, que su belleza se desvaneciera bajo el peso del veneno. Pero ella, con una fuerza nacida de su conexión con la tierra, cerró los ojos y susurró una oración a Gea, la madre primordial. “No dejaré que este dolor me defina,” dijo. La tierra respondió: el arroyo a su lado brilló con una luz sobrenatural, y el veneno comenzó a disiparse, dejando solo una marca en su piel, un recordatorio de su prueba. Calírroe, transformada por el sufrimiento, emergió más fuerte, su belleza ahora impregnada de una sabiduría que solo el dolor puede otorgar. Los dioses, asombrados, la proclamaron guardiana eterna de las aguas, una ninfa cuya historia inspiraría a generaciones.

Siglos después, en la Florencia del Renacimiento tardío, esta leyenda llegó a oídos de Bartolini. El escultor, que había estudiado en París bajo la sombra de Napoleón y regresado a su Toscana natal para forjar un nuevo camino, vio en Calírroe un símbolo de su propia lucha. Como ella, Bartolini había enfrentado pruebas: la marginación tras la caída de los Bonaparte, el desprecio de los academicistas que defendían el idealismo de Canova, y su propia búsqueda de un arte que fuera auténtico, humano, vivo. En su taller, rodeado de modelos en yeso y bocetos, decidió dar vida a la ninfa, no como una diosa intocable, sino como una figura de carne y hueso, atrapada en un momento de vulnerabilidad.

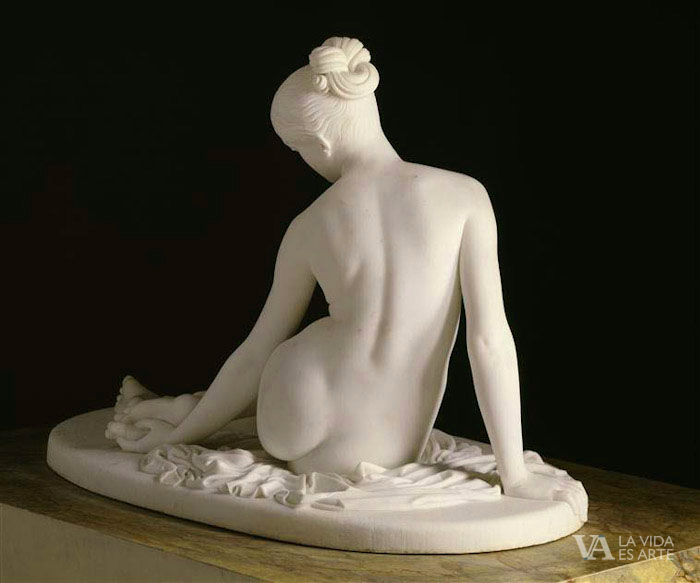

El proceso de creación fue arduo. Bartolini trabajó durante años, desde 1837 hasta 1845, perfeccionando cada detalle. Escogió un bloque de mármol cuya pureza reflejaba la piel de Calírroe. Con sus cinceles, talló las curvas suaves de su cuerpo, recostado en una pose que sugería tanto reposo como tensión. La ninfa, desnuda, no era un objeto de deseo, sino un emblema de pureza, como en su obra anterior, Confianza en Dios. Su pie, delicadamente alzado, mostraba la herida invisible, mientras su rostro, con una leve mueca, capturaba el instante en que el dolor y la conciencia se encuentran. Entre sus piernas, el escorpión, tallado con una precisión casi cruel, era el antagonista silencioso, un recordatorio de la fragilidad de la existencia.

Bartolini, inspirado por el naturalismo del Quattrocento y la emotividad del romanticismo, rompió con la perfección idealizada del neoclasicismo. Permitió pequeñas imperfecciones en los hombros y brazos de la ninfa, dotándola de un dinamismo que parecía hacerla respirar. La textura del mármol, pulida hasta la suavidad de la piel, contrastaba con la rugosidad del escorpión, creando un diálogo táctil que invitaba al espectador a acercarse. Cuando la obra se exhibió en el Salón de París de 1845, el público quedó cautivado. Incluso Charles Baudelaire, crítico severo, admitió su admiración, escribiendo que la Ninfa del Escorpión era imposible de ignorar, un testimonio del genio de Bartolini.

La escultura, destinada al príncipe Charles de Beauvau-Craon, encontró su hogar en el Museo del Louvre, pero su historia no terminó allí. En 1845, el zar Nicolás I, tras visitar el taller de Bartolini, encargó una segunda versión para el Hermitage en San Petersburgo. Sin embargo, la muerte de Bartolini en 1850 dejó la obra inconclusa, y fue su alumno, Giovanni Dupré, quien la finalizó. Un modelo en yeso, creado en 1837, permanece en la Galería de la Academia de Florencia, un eco del proceso creativo del maestro.

En la Florencia del siglo XIX, la Ninfa del Escorpión se convirtió en más que una escultura; era un símbolo de resistencia. Los florentinos, que vivían bajo el yugo de los Habsburgo, veían en la ninfa a su ciudad: hermosa, herida, pero nunca vencida. Los artistas jóvenes, inspirados por el naturalismo de Bartolini, comenzaron a explorar la humanidad en sus obras, alejándose de la frialdad académica. La ninfa, con su pie herido y su mirada introspectiva, hablaba de la capacidad de encontrar belleza en el sufrimiento, de transformar el dolor en arte.

La historia de Calírroe, inmortalizada por Bartolini, resonó más allá de Florencia. En París, los poetas románticos escribieron versos sobre la ninfa, imaginándola como una musa trágica. En Rusia, los cortesanos del zar veían en ella un reflejo de la lucha humana contra las fuerzas de la naturaleza. Incluso en el siglo XX, cuando el arte moderno comenzó a eclipsar el clasicismo, la Ninfa del Escorpión mantuvo su poder, un recordatorio de que la belleza no reside en la perfección, sino en la autenticidad.

Hoy, en el Louvre, la ninfa descansa bajo la luz suave de las galerías, su mármol brillando como si aún contuviera el espíritu de Calírroe. Los visitantes, al detenerse ante ella, sienten una conexión inexplicable, como si la escultura les hablara. El escorpión, pequeño pero letal, sigue allí, un símbolo de los desafíos que todos enfrentamos. Pero la ninfa, con su gracia serena, les susurra que el dolor es pasajero, que la fuerza reside en la capacidad de levantarse, de contemplar la herida y seguir adelante.

Bartolini, al crear esta obra, no solo dio forma al mármol, sino que capturó una verdad universal: la vida es un equilibrio entre belleza y sufrimiento, entre la fragilidad y la resistencia. La Ninfa del Escorpión es su legado, una historia tallada en piedra que sigue inspirando, un canto a la humanidad que, como Calírroe, encuentra luz incluso en las sombras.

La primera versión data de 1835 y fue expuesta en el Salón de París de 1845, donde la obra fue bien recibida. La escultura fue comprada por el príncipe Carlos de Beauvau-Craon para su castillo ubicado en Haroué en 1843 y luego terminó en el Museo del Louvre.

La segunda versión fue encargada por el zar Nicolás I de Rusia , que había visitado el estudio del artista entre finales de 1845 y principios de 1846. Bartolini murió en 1850, dejando la obra inconclusa, y ésta (junto con la Ninfa con serpiente , otra obra no completada por el artista) fue terminada por su alumno Giovanni Dupré.

LA OBRA

La ninfa con el escorpión

Bartolini, Lorenzo

1835 / 1845

Mármol

Musee du Louvre